腾讯CEO马化腾曾表示:

对于工业革命来讲,早一个月把电灯泡拿出来,在长时间跨度上来看是不那么重要的。

从Chat GPT出现,再到DeepSeek赋能中文互联网。

眼下观望已久的腾讯终于决定出手了。

腾讯正在把产品all in AI

为什么说在2025年的开年阶段,腾讯正在将旗下产品和团队精力all in AI。

在腾讯元宝从TEG(技术工程事业群)转入CSIG(腾讯云与产业事业群)后,搜狗输入法、QQ浏览器、ima等产品和应用也正式转入了CSIG,共同构成了腾讯向大模型时代挥出的“组合拳”。

站在产品角度上进行观察,我们会发现资历老、用户多是搜狗输入法和QQ浏览器在AI时代的核心优势。它们的应用场景不仅可以无痛嵌入AI写作、AI搜索等大模型应用方向,其成熟的用户和内容积累,更是帮助腾讯省去了推广、培养用户使用习惯的成本。

而ima作为腾讯内部在2024年10月孵化的AI原生应用,其“智能工作台”的产品定位搭配同公众号、微信直接联动的接口优势,也为广大用户提供了“搜、读、写一体化”的全新体验。让腾讯在使用AI技术赋能既有产品的同时,拓展了旗下AI产品的辐射空间,实现了“老产品”和“新路径”的两手抓。

无论是产品对AI概念的快速适配,还是团队组织架构的灵活调整,它们都在一定程度上让我们见到了腾讯布局AI生态的决心。

从春节结束的那天起,元宝、腾讯文档、腾讯地图、QQ音乐等腾讯产品对AI的适配消息就未曾断绝。

由此可见,在DeepSeek引发了中文互联网的技术升级后,腾讯已经结束了自己在AI时代的“观测阶段”并为不同的产品找到了不同的发力点。

在接下来的时间里,腾讯内部大概率会在组织结构、资源扶持层面进一步发力,以此实现品牌、旗下产品对大模型时代的全面拥抱。

弯道超车的关键是老树发新芽

腾讯CEO马化腾曾表示:“对于工业革命来讲,早一个月把电灯泡拿出来,在长的时间跨度上来看是不那么重要的。关键还是要把底层的算法、算力和数据扎扎实实做好。”

这也就意味着,和AI相关产品的推出速度相比,腾讯内部更在意产品的使用体验,在意如何在现有、未来的应用场景中培养、维护用户的AI使用习惯。

对腾讯而言,新赛道的开拓固然重要,但用新技术赋能老产品去实现“老树发新芽”的想法同样不能放弃。

拿国民级APP微信举个例子。

身为一款聊天软件,微信不是没有过挑战者。

即时聊天、语音条互动等概念只能让它实现从0到1的变化,助其在“聊天软件”这个赛道里站下脚跟。

若想实现从“应用”到“国民级应用”的转变,就要在不同的互联网产品周期里灵活运用“老树发新芽”战略去维持用户黏性,强化自己的产品地位。小程序、小游戏的出现如是,视频号、直播号的出现亦如是。

在今天,历经多次“AI赋能”概念的冲击后。

微信观望许久终于做出了接入DeepSeek的决定。

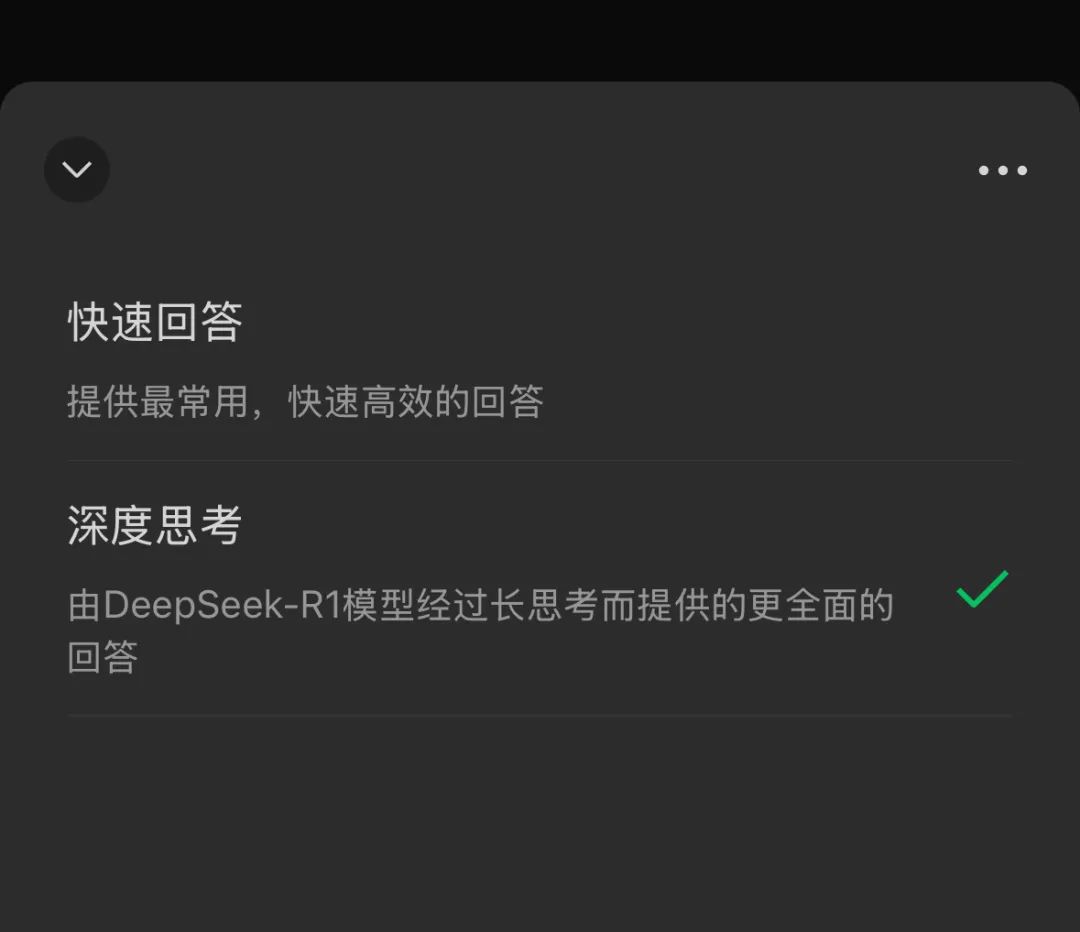

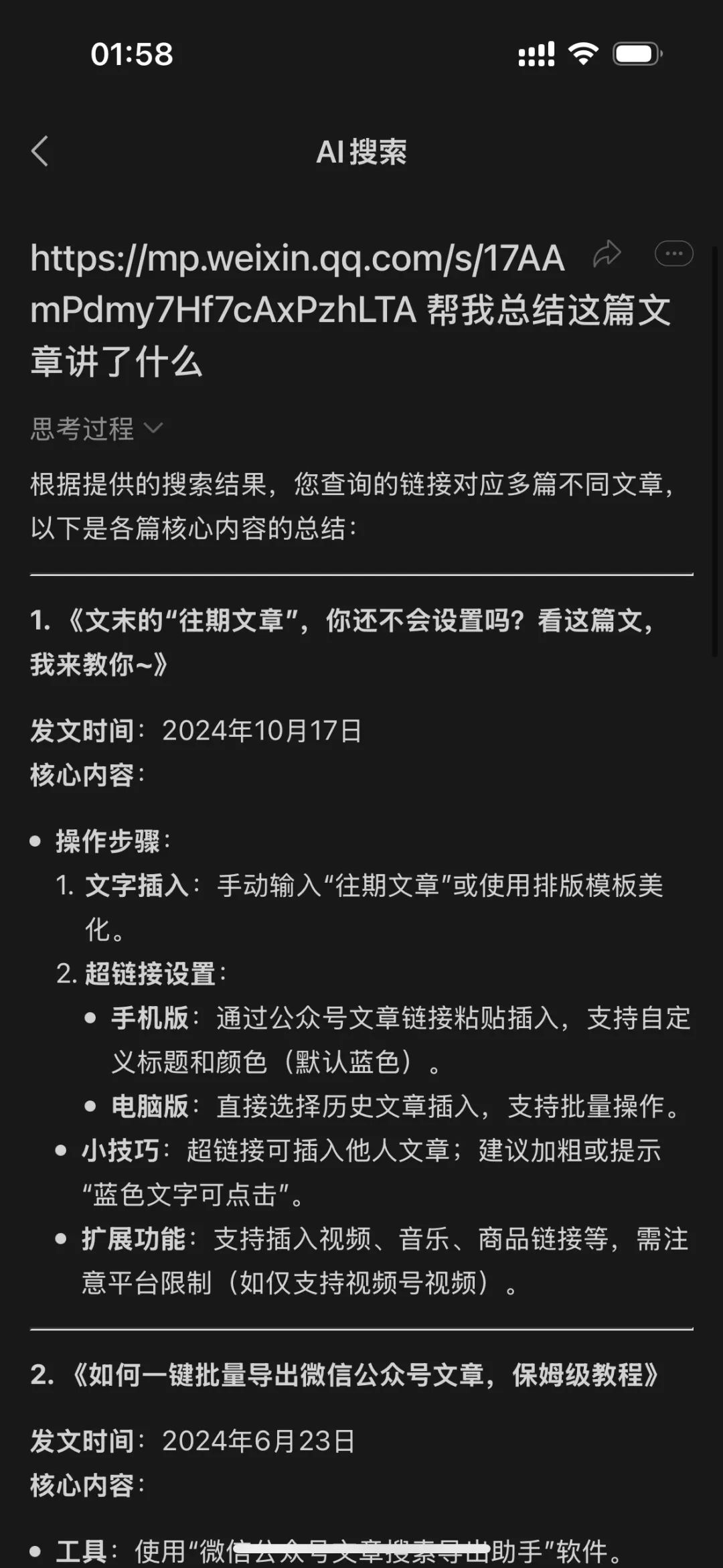

相关报道显示,微信搜索在增加“AI搜索”功能后,整个公众号模块下的内容都将被纳入AI搜索的内容数据库。这样做除了可以帮助用户更好的解决问题外,还能让公众号推文的热度跨越传播周期,强化其以内容为导向的发展模式,进一步激活创作者的创作热情。

最终让平台依托灵活、精准的AI推荐、解答机制,一举实现“用户、创作者”黏性的双重升级,完成平台正循环的量身定做。

要知道,微信作为目前的国民级应用。

它所做出的每一个决定、每一个更新,都会让腾讯本体迎来极高的关注度。而本次微信所展现出的高调态度,除了有为新功能造势的直观意向外,还通过对技术、用户体验的“双重押注”,一举击穿了外界对腾讯在大模型领域动作迟缓的错误印象,让自己成为了拥有后发优势的“冷静拳手”。

谁会率先找到下一个杀手级应用

随着词条“腾讯华为等接入DeepSeek每月亏超4亿”登上热搜,人们对大厂押注AI的行为也产生了一丝不解。

相关内容显示,现在国内的大厂虽然纷纷接入了DeepSeek,但大家所采用的运营模式基本都是免费模式、低价模式。(满血版DeepSeek-R1每百万token仅收取16元)

倘若企业每日输出1000亿token,则其每月基于DeepSeek服务的机器成本就高达4.5亿元,造成亏损4亿元;哪怕使用AMD芯片月收4500万,月机器成本下降至2.7亿元,也会有超2亿元的亏损存在。

简单来说,当前大厂正陷入“用户越多,亏损越多”的商业怪圈。

既然每个月都有亏损,那为什么目前没有一个大厂暂停布局AI的计划?

因为大家都在搏那个“找到杀手级应用”的机会。

虽然AI聊天机器人、AI搜索等功能代表了实现AI to C的重要诠释,但它们的本质都是各家公司探索AI潜力的不同方式以及用AI赋能自家产品的不同路径。直到今天,市面上一直没有出现真正意义上的“杀手级AI应用”。

对那些布局AI赛道的大厂而言,他们的核心任务是坚定自己的AI转型步伐,因为市场、技术发展趋势均在暗示我们AI是下个商业版本的答案。在转型计划启动后,大厂的主线任务也就变成了发现、寻找用户真正想要的、能代表应用2.0体验的内容。

正如微信押宝AI搜索那样。

大家都在用自己的方式去抢夺AI时代的技术优势,去挖掘AI时代的用户所想。

一旦领先他人实现了上述两点,那么未来的天平也将向自己全面倾斜。所以和主导未来的赛道话语权相比,眼下的亏损数字根本无法减缓大厂前进的步伐。

参考:

科创板日报:四大产品线合龙 腾讯跑步搭建AI应用矩阵

证券时报:「e公司观察」超级应用接连联姻DeepSeek “技术共同体式”互联互通或成新趋向

钛媒体APP:DeepSeek冲击下的互联网巨头:谁在崛起,谁在掉队

来源:微信公众号“互联网那些事”